第30回ME2午前45問の類似問題

国試第24回午前:第29問

スワン・ガンツカテーテルで正しいのはどれか。(生体計測装置学)

1:左心室内圧の測定に用いる。

2:冠状動脈の造影に用いる。

3:熱希釈法による心拍出量の計測に用いる。

4:カテーテルの挿入は上腕動脈から行う。

5:多数の電極がカテーテル先端部に配置されている。

国試第25回午後:第49問

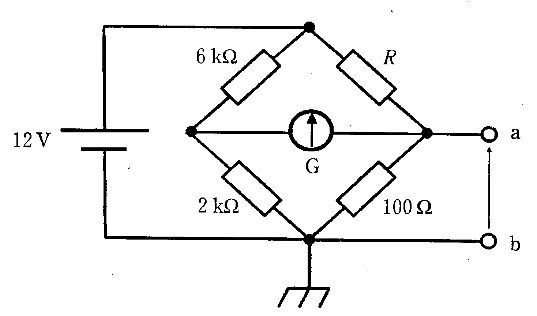

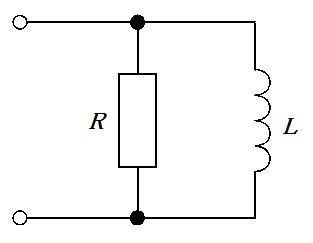

図の回路のインピーダンスの大きさはどれか。ただし、ωは角周波数とする。

1:$ \sqrt {R^{2}+\omega ^{2}L^{2}}$

2:$ \frac {\omega RL}{R+\omega L}$

3:$ \frac {\omega RL}{\sqrt {R^{2}+\omega ^{2}L^{2}}}$

4:$ \frac {R}{\sqrt {R^{2}+\omega ^{2}L^{2}}}$

5:$ \frac {\omega L}{\sqrt {R^{2}+\omega ^{2}L^{2}}}$