第2回国試午前52問の類似問題

国試第31回午後:第82問

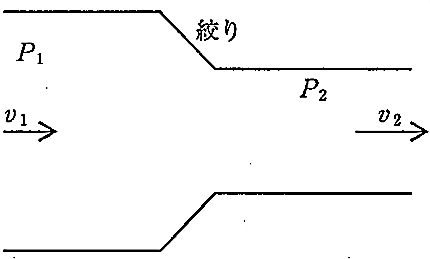

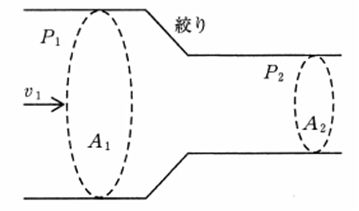

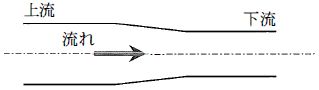

図のように水平に置かれた絞りのあるパイプに流体が流れている。絞りの前のパイプの断面積をA1、絞りの後のパイプの断面積をA2とする。絞りの前後の圧力差P1一P2を表す式はどれか。ただし、流体の密度をρ(一定)、絞りの前の流速をv1とし、完全流体が定常流で流れているとする。

1: 12ρv21(A21A22−1)

2: 12ρv21(1−A21A22)

3: 12ρv21(A1A2−1)

4: 12ρv21(1−A1A2)

5: 12ρv21(A21A22)

国試第5回午前:第52問

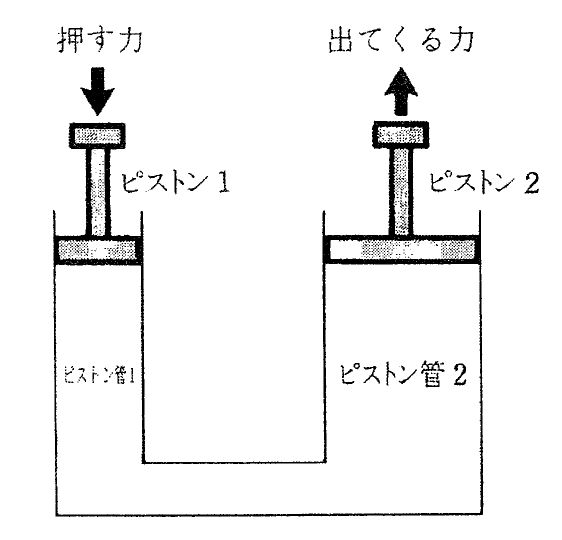

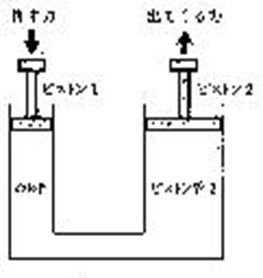

図のように断面積が異なる2本のピストン管をつなぎ、中に水を満たしてピストン1を押したとき、正しいのはどれか。

1: ピストン管1の中の圧力よりピストン管2の中の圧力の方が大きい。

2: ピストン管1とピストン管2をつなぐ管の中の圧力は零である。

3: 圧力はピストン管の壁やピストン管をつなぐ管の壁には作用しない。

4: ピストン2に出てくる力はピストン1を押す力より大きい。

5: ピストン1を押しても水の体積が変化しない現象をパスカルの原理と呼ぶ。

国試第24回午前:第30問

呼吸機能の計測で正しいのはどれか。(生体計測装置学)

a: 流量は流速と断面積との積によって求められる。

b: フライシュ型流量計は細管を抵抗として圧力差を測定している。

c: 肺コンプライアンスは体積と流量との積によって求められる。

d: 圧力センサにはホール素子を用いる。

e: 熱線型呼吸流量計では白金線の抵抗変化を用いる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

- 答え:2

- 科目:生体計測装置学 /生体の物理・化学現象の計測 /呼吸関連の計測

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

国試第18回午前:第56問

呼吸機能検査について正しいのはどれか。(生体計測装置学)

a: 流量は流速と断面積との積によって求められる。

b: フライシュ型流量計は細管を抵抗として圧力差を測定している。

c: コンプライアンスは体積と流量との積によって求められる。

d: 圧カセンサにはホール素子を用いる。

e: 無線型呼吸流量計では白金線の抵抗変化を用いる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

- 答え:2

- 科目:生体計測装置学 /生体の物理・化学現象の計測 /呼吸関連の計測

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

国試第28回午後:第81問

図のパイプ状の流路において、上流から下流に行くに従い断面積が半分になる流路がある。上流に対して下流での流速と管路抵抗について正しいのはどれか。ただし、管路内の水の流れは層流を維持しているものとする。

1: 下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/倍になる。

2: 下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/4 倍になる。

3: 下流では流速は 1/2 倍になり、管路抵抗は 1/2 倍になる。

4: 下流では流速は になり、管路抵抗は 2倍 になる。

5: 下流では流速は になり、管路抵抗は 4倍 になる。